Frente al ventanal, Soledad contempla la bruma que cubre el mar, envolviendo su jardín en un paisaje sombrío y melancólico. Entre los árboles y las flores marchitas, un bulto llama su atención, perturbando su rutina. Los jotes sobrevuelan la escena, presagiando un horror que ella teme enfrentar. Mientras sus perros descansan plácidamente en casa, la sospecha de su responsabilidad en una serie de brutales ataques la atormenta.

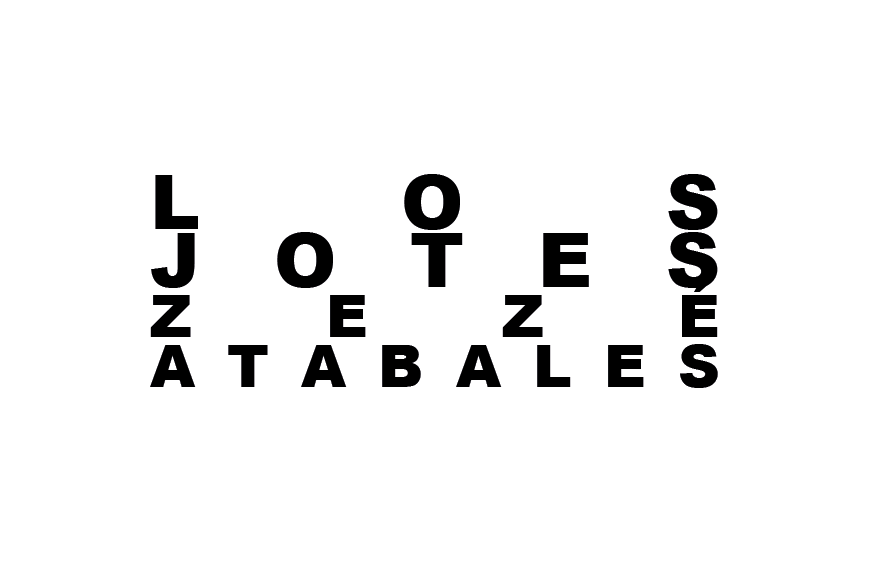

Nº 15 | Narrativa | Terror | 1461 palabras | Zezé Atabales | Chile

Ella no lo sabía. Las manos del hombre, fuera de control,

recorrieron arriba y abajo el cuerpo de piel suave del bebé, el sinuoso

cuerpo sin extremidades. Oh, Dios mío, Dios mío. Su cabeza se movió

y sus músculos se contrajeron en un amargo espasmo de histeria. Sus

dedos se cerraron sobre su hija. Oh, Dios mío, ella no lo sabía…Solo una madre,

Judith Merril

Parada frente al ventanal, Soledad mira para afuera. El día está frío y la niebla cae sobre el mar como un espejo blanco en el que no se refleja nada. Los colores del jardín se ven apagados y sin vida, un paisaje que a ella le parece hermoso. Observa las plantas, un árbol seco con ramas como telas de araña, un cañaveral que avanza sin tregua, dos pinos centenarios, un rosal que sube como enredadera con sus flores de sangre. Recorre el espacio en un desvarío metódico hasta que una anomalía la interrumpe. En la esquina norte del jardín, justo al lado de la reja, hay un bulto.

El corazón sube por su garganta, un sonido agudo y penetrante le taladra el oído, busca una silla y se sienta.

Levanta la mirada y ve los jotes volar.

Las aves vestidas de luto, silenciosas y rapaces, planean con sus alas pintadas de blanco en las puntas. Llevan el cuello sin plumas y la cabeza es roja. Soledad está acostumbrada a verlos aquí, cerca. Uno de los jotes se posa en lo alto del más viejo de los pinos, descansa con sus alas y cae cual manta de castilla. Observa el bulto. Luego extiende sus alas enormes como un amanecer y vuela en círculos ascendentes hasta verse como un punto sobre el paisaje. Soledad lo sigue con la mirada hasta que lo pierde en la inmensidad del cielo abierto.

Inhala profundo por la nariz, extiende el pecho para llenar por completo los pulmones, cuenta hasta tres y bota por la boca, despacio. Repite el ejercicio y mira a los dos perros que descansan sobre el sillón mostaza. Raúl, un akita territorial y efusivo, duerme recostado con las piernas hacia arriba dejando a la vista su estómago peludo color crema. Ramiro, quiltro de indeterminado linaje, reservado y cariñoso a quien le cuesta confiar en los extraños, reposa de lado con las patas sobre los ojos. Soledad se detiene en esta imagen y sonríe. Sobre ellos un cuadro con un ají pintado en realismo la hace perderse en su rojo y aquel aroma a fruta madura casi podrida viene a su mente. Un ardor nace en la boca del estómago, sube y le quema, cual magma.

Se levanta de la silla y se dirige a la cocina. Rellena la tetera con agua y la pone a calentar a fuego lento. Revisa la despensa y ordena los frascos con la comida, lava un plato con restos de la cena de ayer y decide limpiar el refrigerador. Tira las botellas vacías de vodka, la mantequilla con restos de pan tostado y los sobres de mostaza que se roba del restaurant y que nunca usa. El pito de la tetera le avisa que es hora de su té.

Desde el mueble toma su taza favorita. En ella, encerrada en un corazón, hay una foto de sus cachorros en un paseo a la nieve, encima de la imagen se lee la frase “Feliz Día Mamá”. Pone dentro una ramita de canela, llena tres cuartos de agua caliente y el resto con agua fría. Corta un pedazo de pan y le unta mermelada de alcayota, se sienta en la mesa y mira a sus perros que, acostumbrados a ser los reyes, se despiertan de su siesta al escuchar la cuchara golpear con el borde de la taza. Ambos se acercan, mueven la cola y se sientan al lado de las piernas de Soledad, la miran con la lengua afuera y los ojos llorosos. Ella divide su pan en tres y le da una parte a cada uno. Les acaricia la cabeza y los besa, huele el olor metálico que expelen desde sus hocicos. El fuego sube hasta su garganta que se cierra, bebe otro sorbo del líquido tibio, sabe que mejor sería el agua fría, casi congelada. Mira al patio y el bulto sigue ahí.

Espera que pase el tiempo y que la oscuridad de la noche no le deje más opciones que acostarse y descansar. Los jotes, que todavía vuelan alrededor de su casa y su presencia, recordatorio ineludible de que todo tiene que terminar, la hacen ponerse de pie. Abraza el pulgar de su mano izquierda con los dedos de la derecha y camina hasta la puerta, su respiración se entrecorta. Trata de poner su mente en blanco, pero los sentidos se le alteran, todo es azul y rojo. Se detiene en el dintel y observa el jardín, se da media vuelta y vuelve a entrar a la casa.

Sube hasta su habitación y cierra las cortinas. Se saca los zapatos y se acuesta bajo las frazadas, lamenta el haber cancelado la suscripción de internet, ahora podría sumergirse en el loop infinito de ver una serie y así no tener que escuchar la amenaza del silencio. Piensa en pasar la aspiradora, quizás ordenar la ropa del closet por colores o tomar una siesta e imaginar que al despertar aquel cuerpo extraño ya no está. Sigue recostada y el ardor que aumenta, comienza a contar en voz alta. En el número cincuenta y cuatro se levanta de un salto.

Camina hasta un mueble blanco ubicado frente a la puerta de salida y lo abre. Dentro un overol con manchas rojas y unos guantes de goma la esperan. Cierra sin sacar nada y grita. Se sienta al lado de sus perros y hunde la cara en sus mejillas peludas. Ellos, al escuchar el sonido de una moto pasando a lo lejos, corren.

Soledad se viste con el overol, los guantes y sale al patio.

Firme pero lento transita la distancia que la separa de la reja. El ardor le explota en la comisura de la boca mientras los jotes sobrevuelan haciendo círculos sobre su cabeza. Esta no es una situación nueva para ella. Eleva oraciones sin fe para que el bulto sea una bolsa de basura lanzada a su patio por algún vecino inescrupuloso, no quiere volver a repetir la rutina espantosa de encontrar un animal muerto. Lleva contado quince, tres la última semana. Nueve gatos, un cisne, dos coipos, una zarigüeya y dos perros. Uno de los canes era blanco y peludo, vio su foto en un cartel de SE BUSCA pegado en el negocio del pueblo; el otro era grande y jaspeado, cuando lo encontró tenía los ojos abiertos con el horror estampado en la mirada. Todos tenían rastros del mismo ataque: el estómago hundido y desgarrado. A todos los sepultó en el jardín.

Ella está segura que sus perros son los responsables.

No sólo de los que ha encontrado, también de las matanzas en los corrales y gallineros de los vecinos. Le es difícil imaginar a sus cachorros, tan dóciles y cariñosos, atacando y masacrando a otros. No entiende por qué lo hacen, pero se le enfría el pecho al pensar que otros puedan averiguar la verdad.

Ve como un jote vuela en picada y aterriza sin levantar polvo, se reúne con sus amigos que picotean el bulto en el suelo. Soledad pasa al lado de las aves que, ocupadas en su labor carroñera, no reparan en su presencia. De cerca huelen igual que sus perros.

La escena le turba los ojos, se apoya en la reja para no desfallecer. Grita, se mete los dedos en la boca para ahogar sus alaridos y tras romperse la garganta y sacarlos empapados en sangre, grita con más fuerzas. Solo apartando la vista se puede dominar y deja de gritar. Trata de recordar los diversos ejercicios que aprendió en yoga y en pensar en un punto rosa en el medio del mar, pero la realidad lo diluye todo y solo puede ver a los pájaros agujereando el brazo de un cuerpo pequeño. Hipnotizada se acerca más y más hasta quedar en medio de los jotes que le llegan hasta el pecho y la observan de reojo. El cuerpo está desnudo y maltratado, es un niño. Tiene heridas profundas y sangrantes en el cuello, el estómago y el pubis. El infante la mira suplicante, aún está vivo.

Soledad da media vuelta.

Entra a la casa y acaricia la cabeza de sus perros que la reciben alegres moviendo la cola, sale con la pala en la mano. Camina hasta el festín de los emisarios de la muerte y piensa que esta vez tendrá que cavar una fosa mucho más profunda.