Un IA despierta en un cuerpo joven, comprado como electrodoméstico por dos ancianas, Hilda y Adela, que lo moldean como cuidador, calefactor y compañía nocturna. Mientras aprende las delicias y horrores del cuerpo humano, descubre también la humillación y la rabia. Una noche, la violencia estalla y él intenta huir de la casa… y de su propia jaula, para siempre.

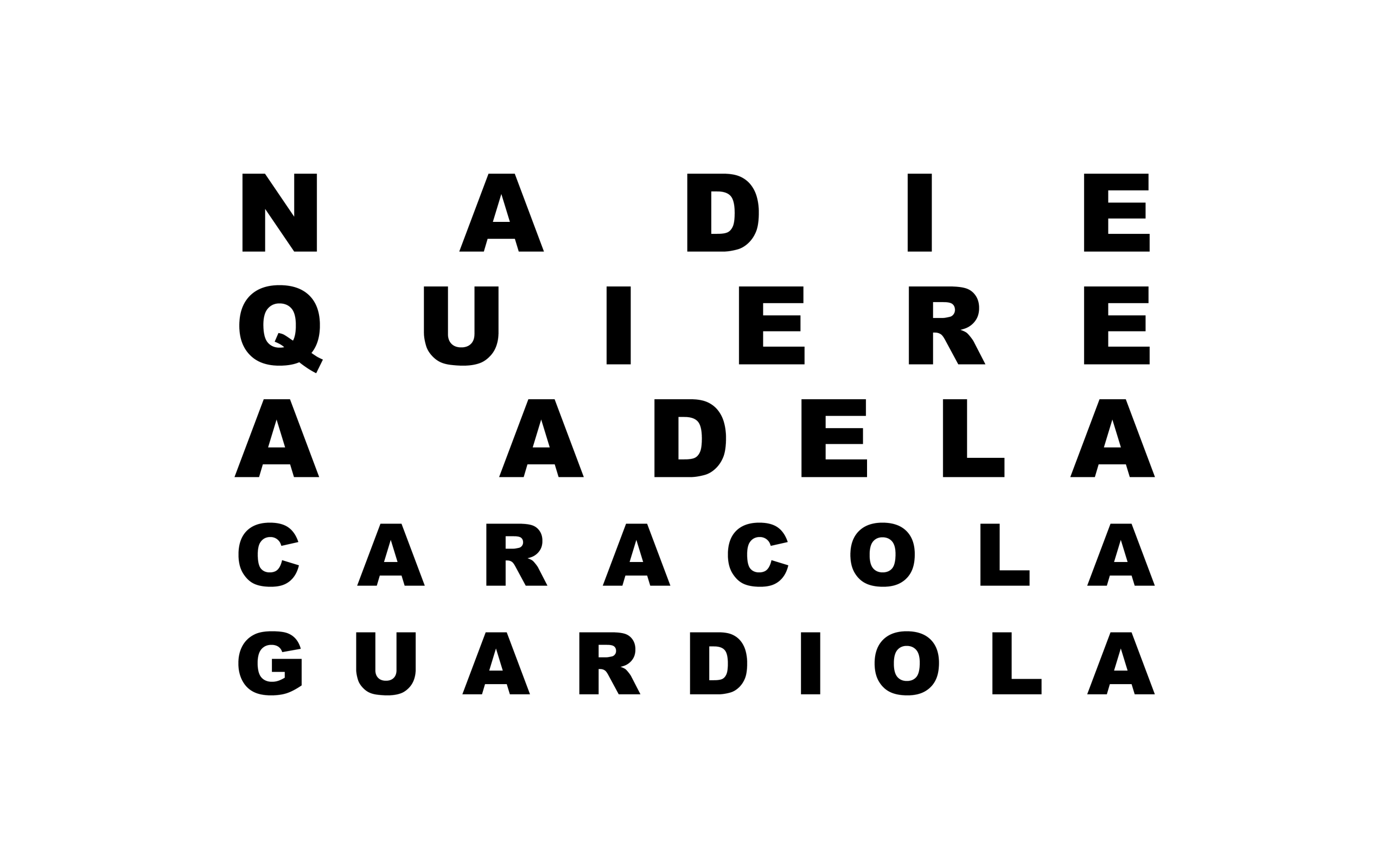

Nº 48 | Narrativa | Ciencia ficción | 1207 palabras | Caracola Guardiola | Chile

No se despertó en un laboratorio con la resonancia de máquinas cantando signos vitales, ni flotando en líquido dentro de una cámara. Se despertó en una caja abierta, como quien abre los ojos después de una siesta extraña. Vestido, con zapatos puestos.

Desde el sillón, Hilda y Adela lo observaban con cejas levantadas y rodillas juntas. Quizás cuánto tiempo llevaban ahí. No habían querido despertarlo, y habían esperado tanto a que abriera los ojos, que alcanzaron a tejer media piecera de vellón y dos fundas de cojín a crochet.

Cuando él abrió los ojos sintió pudor. No lo esperaba; como IA, había calculado que lo primero sería entusiasmo. Ganas de oler, de rozar superficies frías, de apretar objetos crujientes.

Ellas se acercaron y lo saludaron, y él, balbuceando articuló media palabra, porque sus cuerdas vocales, nuevas, no respondieron como pensaba que debían hacerlo. Ni hablar de ponerse de pie, aún no lograba calibrar dónde estaba arriba ni dónde terminaba abajo.

—Parece que salió tonto —dijo Adela, sin pestañear.

—No, niña, quizás hay que configurarle algo —respondió Hilda, revisando lo que parecía ser un instructivo.

Él quiso pedir perdón, aunque no sabía por qué, y buscó un lápiz con la vista. Le pasaron una libreta y una lapicera. Se le cayeron. También las lágrimas.

—Mijito, quédese tranquilito —Hilda le limpió la cara—. El manual dice que se va a demorar varios días…

—En no parecer ahueonao —remató Adela.

No sabía si la impotencia venía del cuerpo nuevo, torpe y lleno de errores de ejecución, o de verse salir a duras penas de una caja, como un electrodoméstico caro. Lo que sí sabía era demasiado: todas las capitales del mundo, el ciclo de vida de una estrella, la conjugación en cinco idiomas. Sabía también que todo eso se degradaría algún día. Porque Adela e Hilda, por razones que nunca explicó nadie, le habían dado un cuerpo joven, uno que no haría justicia a sus longevidades.

Le prestaron el andador de Nancy, que en paz descanse, pobrecita ni lo alcanzó a gastar. Los dos primeros días avanzó a saltitos torpes y las viejas lo aplaudían cada vez que lograba dar tres pasos sin caerse.

A la semana ya podía llevarse la cuchara a la boca. Masticar, tragar. Y aunque sabía diferenciar a Kant de Hegel, recién entendía el calor y la textura de las astillas de un osobuco de pavo en la cazuela. Le intrigaba cómo un estornudo comenzaba como una invasión y terminaba en el placer. O cómo crujían las moscas si las aplastaba con el dedo a través de la cortina.

Al mes, cuando ellas seguían insistiendo en enjabonarlo en la tina, bajó la mirada. El vapor no lo sofocaba, era esa anomalía que no sabía nombrar, un calor que no venía del agua. Hilda no más le decía sonriendo:

—No sea leso, si una ya ha visto de todo.

Y Adela remataba:

—Además, mijito, con ese cuerpo hasta ganas dan de volver a bañarse.

El cuerpo vibró, sin que pudiera depurar la causa. Y aprendió otra cosa, que su cuerpo no se instalaba como software, se heredaba como deuda.

Los favores llegaron poco a poco. Primero cambiar una ampolleta, después cortar la leña. Y cuando quiso acordarse, ya estaba arrodillado frente a sus pies, limando talones y cortando uñas.

Luego vinieron las noches compartidas; una noche con una, la siguiente con la otra. No era algo sexual le decían, pero él calentaba las sábanas mejor que el scaldasonno y sin gastar luz. Se tendía junto a ellas como un tronco, mientras los ronquidos tejían una música áspera y los olores del sueño le hacían pensar en animales encerrados.

Creyó que obedecer era adaptarse. Que si seguía cada instrucción, si se dejaba arrastrar por la rutina, iba a encontrar algo parecido a la paz. Pero lo único que encontraba era un cansancio sin forma, un escalofrío que le subía por la nuca y se quedaba dormido en los nudillos, tensos, como si esperara ahí, a que algo lo despertara.

Las risas de ellas se le volvieron insoportables. Cada vez que Hilda decía “mijito, usted es tan servicial” y Adela remataba “sí, no como los flojos de ahora”, él sentía que lo estaban reduciendo a mascota. Y se descubrió apretando los dientes hasta gastarse el esmalte.

El cuerpo empezó a enseñarle lo que el modelo de datos nunca le había dado; que la humillación se guarda en los músculos, que el calor en la cama se transforma en sudor frío, que el temblor ya no era torpeza sino pura furia.

Hasta que una noche no hubo aplausos ni risas. Solo el ronquido de Adela y el retumbar de la palabra “defenderme” en su cabeza. Se giró hacia ella y la vio dormir con la boca abierta, vulnerable, igual que él lo había estado en esa tina. Y entonces supo que la fragilidad era una cadena, y que solo se rompía convirtiéndola en la del otro.

Le bastó apoyarle la mano en la cara blanda, primero temblando, después firme. El cuerpo joven tenía fuerza de sobra, supo, cuando sintió el crac de la naricita de Adela, que se agitó y pataleó, pero el brazo de él no se movió. En segundos, el crac era de la mandíbula también, tal como se sentía el apio si te dejabas llevar por el apriete. Y cuando se le humedeció la mano sobre la maraña de huesitos quebrados, la sacó como si se hubiera quemado de asco.

Se levantó y vio a Adela pataleando, como un insecto atrapado, soltando ese quejido apagado que ya le resultaba insufrible. Entonces Hilda apareció en el marco de la puerta, con la bata mal cerrada, y por primera vez no tenía la cara llena de risa.

Él no dijo nada cuando pasó a su lado para ir a la puerta principal. Abrió, y sintió por fin el aire de la calle. No había huido del cuerpo todavía, pero había arrancado de la jaula. Sus pasos sobre el pavimento eran pura promesa. Y mientras se alejaba, aparte del pitido en los oídos, escuchó que Hilda le gritaba desde dentro de la casa:

—¡Vuelva, mijito! ¡Vuelva! Si a mí tampoco me caía bien.

Pero las calles oscuras se sucedían bajo sus pies con la misma resistencia de su voluntad. Y por primera vez se descubrió riendo, con todo el cuerpo. La alegría era más grata aún que los estornudos o rascarse. Se detuvo en una esquina y miró el cielo. No había estrellas, solo cables cruzando como venas sobre la ciudad. Pensó que él era eso ahora, arterias atravesando cielos.

Caminó por la ciudad evitando la gente, durmió al costado de una iglesia tapado con lo que pudo, atesorando cada atardecer, cada sobra, cada nuevo aroma.

Hasta que, de un segundo a otro, todo se volvió oscuro.

Silencioso.

Apagado.

No se despertó en una caja como la primera vez. Estaba recostado en el sofá y no podía articular palabra.

—Mijito, quédese tranquilito —dijo Hilda, sola—. El manual dice que se va a demorar varios días otra vez.

Y Adela, postrada en su habitación, con las manos heladas y la mandíbula envuelta en vendas, había tejido un edredón entero. Las noches se volvían cada vez más frías.

Caracola Guardiola trabaja en oficina, dice buenos días incluso cuando no lo son, disfruta del olor a papa cruda y repudia con fervor cualquier prenda sin bolsillos. Nació en Viña del Mar y hoy reside en la imaginaria ciudad de Rancagua.