En una ciudad agrietada por la sequía y el abandono, Randy encuentra en Javier un aliado turbulento y magnético. Ambos recorren en bicicleta calles de polvo, basurales y veredas sin agua, esquivando la pobreza cotidiana, los problemas familiares y la presión de la adolescencia.

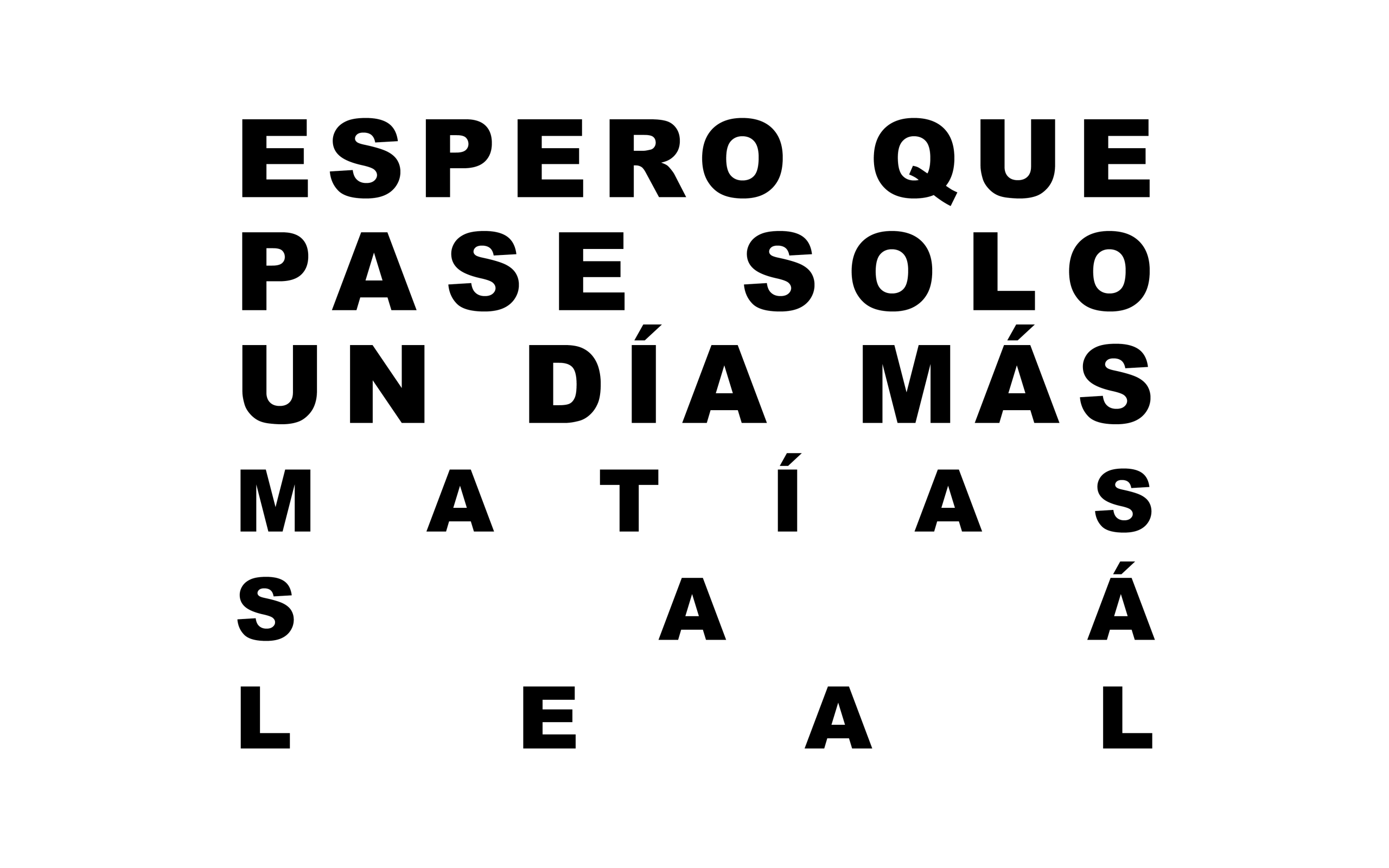

Nº 47 | Narrativa | Ciencia ficción | 2262 palabras | Matías Saá Leal | Chile

Randy y Javier fueron vecinos desde toda la vida, pero recién se volvieron inseparables cuando coincidieron en el mismo liceo. Javier era un poco mayor, iba dos cursos adelante, hijo de una mujer que se pasaba trabajando como gendarme y de un padre que nunca apareció. Eso lo dejaba suelto casi todo el día, metiéndose en problemas de los que salía a punta de peleas o de pura cara dura. Randy, en cambio, vivía más recogido, el menor de la cuadra, y había aprendido pronto a escuchar los consejos que Javier le largaba sin que nadie se los pidiera.

El primer día de clases pasó rápido. Randy revisó su mochila, acomodó los libros y esperó a que sonara la campana final. Afuera, en la vereda, Javier lo esperaba apoyado contra la reja del liceo con la bicicleta apoyada a su lado y la camisa sucia del sudor pegada a la espalda. Cuando Randy salió, Javier le dio un golpe en el hombro, sonrió y le mostró el brillo oscuro de la parte de arriba de una pistola escondida entre el pantalón y el calzoncillo, con la culata apenas asomando contra la piel.

—Si alguien te molesta —dijo—, me avisas. Yo te estoy defendiendo.

Randy no respondió. Lo miró de reojo, como dudando de haber visto bien, y juntos montaron las bicicletas, pedaleando por la calle mientras el polvo del camino se pegaba a los uniformes.

Javier siempre buscaba la forma de hacer dinero. A veces legal, otras no tanto. Una vez, Randy llegó a su casa vacía: su madre trabajaba y su padre llevaba meses cesante, pero solía pasar las tardes bebiendo en un bar de mala muerte, cuyo dueño era su mejor amigo y compadre. Al entrar, creyó estar solo. Sin embargo, al abrir la puerta de su pieza, se encontró con Javier, que tenía un bolso en el que llevaba guardada la mitad de su ropa.

—No sabía que vivías aquí —le dijo esa vez.

Javier y Randy apenas se conocían de vista; a veces jugaban a la pelota en la cancha de los bomberos de la bencinera. Javier sacó toda la ropa del bolso y la metió de nuevo al clóset de Randy, pero se dejó una camiseta de la selección italiana.

—¿Puedo quedarme con esta? —preguntó.

Randy solo asintió. Desde ese momento, se hicieron amigos.

El calor se pegaba a la piel como una costra. La calle de tierra levantaba un polvo fino que se quedaba pegado en los labios y ojos. Randy pedaleaba con la camiseta de Unión San Felipe húmeda en la espalda, el manubrio estaba resbaloso de tanto sudor. Javier lo seguía, la cadena de su bicicleta chillaba con cada vuelta, como si se fuera a romper. El tránsito de la mañana de tensión y reglas escolares se había disuelto, y la tarde se sentía ahora abierta, caliente y libre.

En la mochila de Randy sonaban fierros, un golpeteo metálico, irregular, que acompañaba el traqueteo de las ruedas sobre el pavimento quebrado. En las veredas había bolsas de basura abiertas que dejaban escapar moscas, olores dulces y podridos. Un perro flaco corrió un tramo junto a ellos y después se quedó atrás, jadeando.

La ciudad estaba sin agua. Todos los días estallaban protestas contra las mineras. Las paredes aparecían cubiertas de rayados con mensajes en contra del nuevo alcalde y del presidente de turno. Los noticieros locales no mostraban otra cosa que la decadencia de una ciudad olvidada, donde nadie ejercía el control salvo unas pocas empresas. El río, seco, jamás volvió a ver correr el agua.

Randy y Javier se metieron por un pasaje angosto. Entre las panderetas asomaban sombras rápidas. Randy frenaba de golpe, se impulsaba otra vez. Javier silbaba, bajito, como para llamar a algo que no respondía. Los dos zigzagueaban, sudados, con las zapatillas llenas de polvo y tierra.

Cuando pararon, el sol ya estaba bajando detrás de los cerros, pero el calor no se iba. El aire olía a sudor rancio y a bolsas de plástico. Randy ajustó el nudo de la mochila, que colgaba pesada. Javier miraba a todos lados con los ojos brillantes de nerviosismo.

Avanzaron hasta una calle donde un grupo de hombres conversaba en otra lengua, frente a una parrilla con carne, sentados en unas sillas plásticas en la sombra de un muro de un almacén sin abastecimiento. Randy se aclaró la garganta. Abrió apenas la mochila y mostró el interior.

Un silencio incómodo. Los hombres se pusieron de pie rápidamente, miraron dentro y retrocedieron después de haber visto al animal podrido. Uno dijo algo rápido en creole, otro agregó en un español trabado:

—No comemos eso nosotros. Los chinos. Los chinos. Ellos sí.

Randy cerró la mochila de un tirón. La bolsa negra dentro de la mochila se movió un poco y dejó escapar un olor a amoníaco, insoportable.

Se fueron pedaleando lento, las bicicletas crujían, las rodillas las tenían cubiertas de polvo, con la carga muerta golpeando dentro de la mochila a cada bache.

La mochila goteaba un poco cuando la dejaron en la sombra.

—Hueón, va a parecer que cagaste líquido —dijo Javier, riéndose.

—Callaíto —respondió Randy, mirando a todos lados, con el celular en la mano.

—No, en serio, si alguien pasa va a decir ese cabro se cagó entero y lo anda guardando en una bolsa.

Los dos se agacharon, tapando la mochila con tierra seca, mientras Javier se reía a carcajadas. Un perro se acercó a olfatear y Javier lo espantó a patadas.

—Oye, Randy.

—¿Qué?

—¿Por qué te llamai Randy?

—Porque mi papá me puso así por Randy Orton. Dice que fue un gran boxeador, o algo así.

—¡Randy Horto! —Javier se dobló de risa—. Como el poto.

Randy comenzó a jugar con su celular como si Javier no hubiese dicho nada.

—Randy Horto, el cagón del quinto A.

—Cuando le cuente a tu mamá que andas matando gatos me voy a reír.

—Sabes que no le vas a decir nada.

—¿Por qué estás tan seguro?

—Porque si no le diré a la tuya que eres gay.

Randy no respondió.

Javier siguió riendo hasta que Randy se levantó y se quitó la polera empapada de sudor. Los hombros y la clavícula se le marcaban con dureza, y las costillas sobresalían bajo la piel. Dos cicatrices cruzaban su estómago, y su ombligo saltaba hacia afuera, grotesco. Sin la camiseta, sus brazos y piernas parecían aún más largos, casi deforme. Se secó el cuerpo con la camiseta y se quedó esperando sin decir nada.

Randy había visto a la chica que le gustaba salir del colegio, rodeada de sus amigas, y el corazón le golpeó tan fuerte que le zumbaban los oídos.

—Espérame aquí —le dijo Randy a Javier, que todavía se secaba las lágrimas de risa.

Randy caminó con las manos en los bolsillos, sudando más que nunca.

—Oye… —le dijo a la chica, pero la voz le salió como un gallo desinflado.

Ella lo miró un segundo, sin frenar. Una amiga se rió de otra cosa, de cualquier cosa, como si hubieran practicado hacer eso para ignorar a Randy, y las tres siguieron caminando. Randy quedó parado en la vereda con las rodillas temblándole de vergüenza.

Cuando volvió con Javier, este lo esperaba tirado en el suelo, todavía riéndose.

—¿Y? ¿La invitaste?

Randy no contestó y se subió a la bicicleta. La mochila seguía ahí, pesada, oliendo a carne tibia.

—Obvio que no te iba a pescar, si es cuica —le dijo Javier.

—Qué sabes tú si es cuica.

—Se llama Dominga —dijo Javier—; con ese nombre de mierda obvio que es cuica. Tiene el gen cuico. Esa quijada, ese color de cara. El pelo largo y liso, los ojos grandes, las cejas finas. El gen cuico, po. Toma —le dijo Javier, pasándole un montón de condones a Randy—. Pa’ que te hagai la cuica en nombre de la Dominga.

—¿Qué es la cuica?

—Correrse la paja con un condón.

—¿Por qué se llama la cuica?

—Porque sale caro, po.

—Qué gracia tiene entonces pajearse con un condón —preguntó Randy como para sí mismo.

—Porque así se siente más real —dijo Javier con el tono condescendiente que usaría un profesor hacia su alumno.

Pedalearon lento, en silencio, la risa apagándose poco a poco mientras oscurecía. San Felipe se veía más sucio, más pegajoso, como si el calor no fuera a terminar nunca.

El aire olía a fritura rancia. Randy pedaleaba con la mochila en la espalda, Javier atrás, sudando. El traqueteo de los fierros adentro acompañaba el chillido de las cadenas oxidadas.

En la esquina, el papá de Randy estaba tomando cerveza tibia en un vaso de plástico. Cuando los vio, se paró como un resorte.

—¿Qué andai trayendo ahí, cabro culiao? —gritó, apuntando la mochila.

Randy se quedó quieto, con la cara brillosa de sudor. El viejo le arrebató la mochila y la abrió de golpe. El olor salió como un puñetazo. Adentro, la bolsa con los cuerpos blandos, retorcidos.

—¿Gatos? ¿Esa mierda estai haciendo? —le gritó. Le plantó una cachetada tan fuerte que lo botó contra la bicicleta. Javier se quedó inmóvil, mirando.

—Te pedí plata nomás —dijo Randy, medio ahogado.

—¿Plata? —el papá escupió al suelo—. Plata no hay ni pa’ mí. Y vos matando bichos.

El viejo volvió a sentarse con la cerveza, como si nada. Randy se limpió la nariz con el dorso de la mano. Javier lo miró, incómodo, pero ninguno dijo nada.

Al rato, ya no tenían nada más que hacer y pedalearon bien lejos. La mochila estaba tirada en una zanja, la bolsa seguía goteando. Se sentaron en una cuneta y comenzaron a tirar piedras al suelo. Una micro pasó rugiendo y Javier lanzó una piedra grande que rebotó en el vidrio trasero con un ruido seco.

—Uno —dijo, sonriendo.

La siguiente micro venía llena de gente. Randy tiró otra piedra con toda la fuerza. El piedrazo dio justo en el costado, retumbó. ¡PAAAF!

—Uno a uno —dijo, sin sonreír.

El juego siguió así. Micros golpeadas, choferes puteando desde las ventanas, pasajeros mirando con miedo. Ellos solo contaban en voz baja. El calor pegajoso, el olor de los gatos en el aire, la violencia del padre todavía en la cara de Randy.

No había nada más. Solo piedras, micros y el sonido sordo de los vidrios cuando la puntería era buena.

Las piedras volaban como si fueran fuegos artificiales.

—¡Ese fue en el vidrio del chofer! —gritó Javier, levantando los brazos.

—Vale dos puntos entonces —dijo Randy, serio, con la cara todavía colorada.

Empezaron a inventar un marcador invisible.

—Cinco a tres, voy ganando yo.

—Mentira, si el vidrio cuenta doble.

—No poh. Solo si da en el del chofer.

Reían, sudados, con las manos llenas de polvo, cada piedra levantando un eco seco al chocar contra el metal caliente de las micros. Algunos pasajeros miraban por las ventanas como si fueran animales de zoológico. Los choferes insultaban, pero ellos seguían compitiendo como si estuvieran en una final de campeonato.

Javier levantó una piedra enorme, casi una roca, y apuntó con calma y lo soltó justo cuando pasaba una micro verde repleta. El vidrio trasero explotó en una lluvia brillante. Los dos quedaron inmóviles un segundo y después se doblaron de la risa, gritando:

—¡Diez puntos! ¡Diez puntos, conchetumare!

La micro frenó en seco. Se escucharon gritos adentro. El chofer se bajó con un fierro en la mano, el sudor brillándole en la frente.

—¡Cabros de mierda! —rugió el chofer.

Randy y Javier se miraron, todavía con las carcajadas atascadas en la garganta. Salieron corriendo, las piedras cayéndose de los bolsillos de ambos niños. Las bicicletas quedaron botadas en la cuneta.

Javier dobló por un pasaje y desapareció. Randy corrió derecho, con los pasos del chofer martillándole la nuca.

El hombre lo alcanzó de un tirón y el fierro silbó en el aire antes de reventarle la cara a Randy. El golpe lo dobló como un saco, la tierra le raspó la piel húmeda y el polvo se mezcló con la sangre caliente que le llenaba la boca.

En el suelo, escuchó la voz lejana del hombre:

—Pa’ que aprendai, conchetumare.

Pero Randy no entendió bien qué debía de aprender.

La micro arrancó de nuevo, tambaleando. Randy quedó tirado en la calle, solo, con la cara ardiendo y el eco de las risas todavía vibrándole en los oídos, como si todo hubiese sido un juego que se terminó de golpe.

De pronto, el hombre de la micro se detuvo en seco, volvió a bajar y giró sobre sus pasos. Randy seguía tirado en la tierra, apenas moviéndose, con el polvo pegado en su cara. El chofer avanzaba lento, con esa calma feroz de un depredador, apretando entre los dedos la roca que había arrancado del vidrio destrozado. Los pasos retumbaban como un aviso. De seguro no vas a aprender nunca, cabro weón, murmuró con una voz ronca que parecía arrastrar toda la rabia de la jornada. Levantó el brazo y acomodó la piedra sobre el rostro de Randy, listo para soltarla de una vez.

Fue entonces cuando un estallido seco desgarró el aire. Las aves, que dormitaban en los postes y en las ramas de los álamos, salieron disparadas hacia el este, como si el cielo mismo hubiera reventado. El hombre se tambaleó, con los ojos muy abiertos, antes de caer de rodillas. La sangre le brotaba a borbotones del cuello, tiñendo de rojo la tierra agrietada.

A lo lejos, en la penumbra, una silueta apenas visible sostenía algo entre las manos. Un solo murmullo:

—Te estoy defendiendo.

Nadie más habló. Solo el eco del disparo seguía vivo, escondido en el valle.

Matías Saá leal (San Felipe, 1997) es estudiante de literatura y actualmente trabaja en Centro Arte Alameda.