Después de una noche de fiesta en su departamento, el protagonista despierta con la mandíbula adolorida y una punzada en los dientes. Su plano de relajación ha desaparecido y, aunque podría ser un descuido más, está convencido de que Viole, la silenciosa invitada, tiene algo que ver. A medida que su paranoia crece, las miradas furtivas y los encuentros fortuitos con ella se tornan cada vez más inquietantes, hasta que aquello que separa la realidad y la obsesión comienza a desmoronarse.

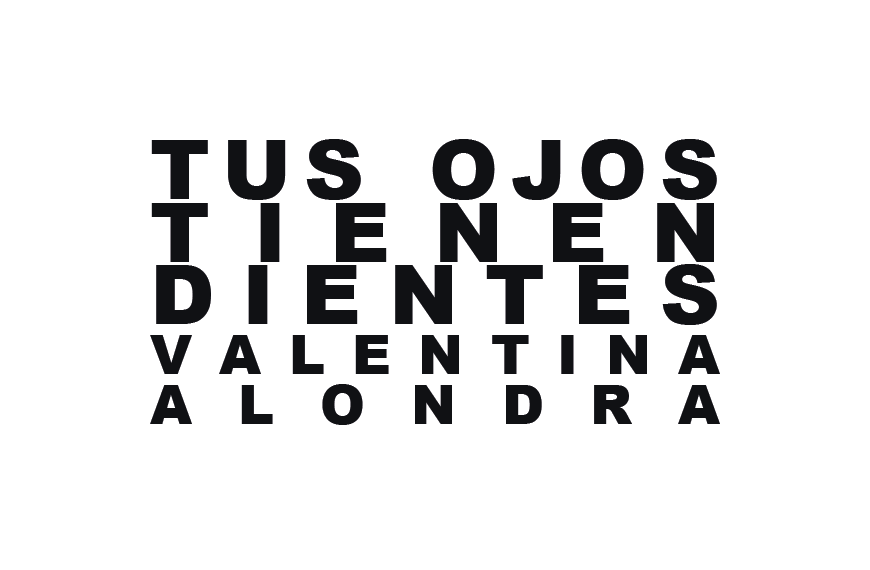

Nº 17 | Narrativa | Terror | 2343 palabras | Valentina Alondra | Chile

Despierto con un crujido en la muela y un dolor que me parte la cara. Otra vez se me rompió un diente, es lo primero que pienso. Me llevo una mano a la mejilla, donde siento que la piel se empieza a inflamar, los músculos de la cara contraídos, los dientes sensibles, como si me los hubiese aserruchado toda la noche. Me duele solo juntarlos.

Siento un clac desnudo dentro de mi boca y solo entonces me doy cuenta de que no llevo el plano de relajación.

Recuerdo habérmelo puesto anoche. Ayer, el Carlos, mi rumi, hizo una junta en el depa que devino en carrete, pero yo tenía pega al otro día y me fui a acostar antes. En el baño, saqué el plano de su cajita y lo mojé un rato bajo el chorro de agua antes de hincármelo entre los dientes. No importaba cuánto la lavase, siempre olía a escupo seco, a boca que quedó mucho rato abierta, a humedad y a descomposición, pero prefería eso a las jaquecas y a las muelas rotas. Prefería cualquier cosa a los tratamientos de conducto, que, uno a uno, iban quemando los nervios de mis dientes como si fueran los cartuchos de una pistola.

Me miré en el espejo (mandíbula desencajada, lengua inquieta, dientes que insistían en cerrarse como el puño de un niño) y esperé no encontrarme con nadie en el corto trayecto del baño a mi pieza.

Pero, apenas abrí la puerta, me topé de frente con la Viole.

Pegué un salto y me agarré del lavamanos.

Ella no se movió.

Apenas pestañeó.

Sus ojos eran dos canicas negras que me miraban con una quietud perturbadora cada vez que nuestros ojos se encontraban. De alguna u otra manera, siempre se encontraban, ya fuera al otro lado del living, solos en la cocina o frente a frente, como ahora. No conocía bien a esta hueona, y el Carlos tampoco. La Viole era amiga de colegio de una amiga de él y, como ocurre en todos los grupos de amigos, siempre hay algún extraño que hay que invitar igual porque viene en el paquete.

Yo le he dicho al Carlos que no la invite más al depa, que me dan cosa sus ojos salidos, como si estuviese en constante sorpresa, ojos que siempre encuentro clavados en mí, que siento que me siguen aun si no estoy en la misma habitación que ella. El Carlos, de poca ayuda como siempre, me dice que no puede desinvitar solo a la Viole, que no quiere hacer atados en su grupo y que no le dé tanto color tampoco.

—No todas las hueonas se andan fijando en vo’ como tú creís —concluía con risa y desdén.

Pero yo tenía claro que no eran todas. Solo era una.

Y tenía que ser la más loca.

La loca de ojos bovinos y ni una palabra en la lengua, de pie frente a la puerta, como si hubiera dejado tirado el carrete para hacerme guardia afuera del baño.

De solo imaginarlo, sentía un escalofrío recorrerme la espalda.

No le dije nada cuando me hice a un lado y le di la pasada al baño. No estoy seguro de si entró o no porque hui a mi pieza sin mirar atrás.

Pieza en la que ahora doy vueltas mientras busco a tientas mi plano.

Aún acostado, mis dedos se pasean entre las sábanas, bajo la almohada, en la breve separación entre el colchón y el respaldo, pero no encuentro nada. A veces me pasa, así que no me inquieto. A veces escupo el plano durante la noche y amanezco con parches de saliva impresos en la cara, los dientes adoloridos, como si los hubiese desintegrado hasta la pulpa.

Hoy amanecí con una trizadura, pero la dentista dice que no la ve.

Yo le apunto con los dedos, después con la lengua, el lugar exacto donde me duele, pero ella dice que está todo en orden. Le pido que me pase un espejo porque no puede ser. Hoy mismo en la mañana me vi una grieta negra en el último molar y llamé a la pega diciendo que tenía que ir de urgencia al dentista. Apunto el espejo de mano a mi cara, abro la boca, engancho un dedo en la comisura y estiro la piel. Allí, al fondo, veo la fisura, el diente partido por la mitad. Como puedo, le pregunto a la dentista si no ve el corte, pero ella niega con la cabeza. Va en busca de otros colegas, quienes se asoman a la cueva de mi boca, pero nadie encuentra nada.

Me pregunto si me dicen que no solo para que me vaya luego. Sé que tengo chatos a los dentistas de esta consulta, sé que me conocen y que, cada vez que aparezco por la puerta, se sortean a quién le toca lidiar ahora conmigo. Vengo seguido, especialmente cuando sueño que se me caen los dientes y despierto gritando. En esas madrugadas, aún medio dormido, me meto las manos a la boca y cuento cada pieza para asegurarme de que están todas. Nunca falta ninguna. Pero cuando me miro al espejo, siento los dientes tiritar, a punto de soltarse de los alveolos. Los dentistas me dicen que está todo bien, tal como lo hacen ahora. Dicen que es imposible que a un adulto sano se le caigan los dientes así como así, menos cuando duerme, y me despiden con una palmadita en la espalda.

(Me cierran la puerta en la cara).

Antes de que me despachen del dentista, les pido que me hagan otro plano. Si ya perdí el otro, entonces necesito uno nuevo. Dos, quizá, por si se me vuelve a perder. La asistente me toma una impresión dental con una pasta violácea que sabe a flúor y huele a etanol, y solo cuando veo mi mordida grabada en el molde se me viene una idea a la cabeza.

Esta hueona se robó mi plano de relajación.

La Viole, loca de mierda, debió haberse metido a mi pieza anoche mientras dormía. Debió haber forzado el seguro de la puerta y, con esa misma mano, me debió de abrir la boca para sacarme el plano. Para qué lo quería, quién sabe. La hueona siempre ha estado medio rayada conmigo, no me sorprendería si hiciera una hueá tan rancia. Ya la había visto tomar agua de los vasos que yo dejaba atrás o comerse la corteza de pizza que dejaba a un lado. Quizá quería el plano para ponérselo, para sentirme en su boca, porque era la única manera en que ambos alguna vez fuésemos a compartir saliva. Sobre todo ahora.

La secretaria del dentista dijo que me llamarían cuando el nuevo plano de relajación estuviese listo. Han pasado tres días y me da miedo dormir. No quiero triturarme los dientes toda la noche, o soñar que se me caen. O peor.

Soñar con la Viole.

Pero eventualmente me quedo dormido y sueño con la hueona.

Sueño que tiene los dientes negros y que, cuando sonríe, sus labios descubren mi plano.

Mi plano de relajación hincado en sus dientes.

Un fulgor neón emana del plástico.

Al cuarto día me duele toda la cara y vuelven las jaquecas.

Carlos me invita a salir con sus amigos porque, en sus palabras, me veo como la mierda y quizá una chelita me devuelva el alma al cuerpo. Yo no tengo ganas de salir, mucho menos de tomar algo frío que me destemple los dientes o lo que me queda de ellos. Todos los días me los mido frente al espejo y podría jurar que ya se acortaron un milímetro. Pero si acepto la invitación es más porque quiero encarar a la Viole y que me devuelva mi plano, y, en una de esas, que el resto se dé cuenta de la hueona rara con la que se juntan.

El grupo se sienta en una mesa larga en un bar oscuro y mal ventilado. Hay que gritar para hacerse oír sobre el murmullo incesante, pero yo no estoy ahí para conversar. Me tomo una cerveza en silencio, aguantándome la mueca de dolor, las puntadas en la raíz de los dientes, y me dedico a mirar a la Viole, sentada en diagonal a mí. Ella tampoco conversa, pero eso no es novedad. Lo que sí es novedad es que sus ojos se acobardan cuando me pilla mirándola primero.

Debe sospechar que ya sé. Debe suponer que estoy aquí para enfrentarla. Veo su mandíbula moverse, como si estuviese mordiendo algo por reflejo, y sé que es el plástico blando del plano.

Se me aprieta la guata.

Me da asco pensar que lleva el plano puesto. Más asco me da preguntarme si lo ha llevado a todas partes consigo. Ni aunque lo lavara con cloro podría usarlo de nuevo, ¿pa qué le voy a pedir la hueá de vuelta? Debería esperar no más a que la dentista me llame. No le debe quedar mucho.

Levanto la cabeza cuando la Viole se pone de pie y se excusa para ir al baño.

Luego de esperar unos largos cinco segundos, me aseguro de que nadie esté mirando cuando también me levanto.

La sigo escaleras arriba. No me ve venir a su espalda y, cuando abre la puerta del baño, la empujo dentro y me meto con ella, cerrando el pestillo tras nosotros.

Se gira, medio aturdida; sus ojos saltones me miran con alarma.

No alcanza a decir nada cuando le espeto:

—Abre la boca.

Ella separa los labios, más por sorpresa que por obediencia. Un apagado: “¿Qué?” se le escapa. No creo haberla escuchado hablar antes.

—Abre la boca, hueona de mierda —repito, dando un paso hacia adelante.

Ella retrocede y choca con el lavamanos.

—Te llevaste mi plano el otro día y ahora lo tenís puesto. Puta que me dai asco. Bótalo. Ahora.

Ella pestañea y niega con la cabeza. Nunca habla, así que aquello podría ser un “no te lo paso ni cagando” o un “¿qué estai diciendo?”. Nunca dije que estaba aquí para conversar o para pedirle por favor, así que pronto me abalanzo contra ella. Le agarro la nuca con una mano y con la otra le sujeto la mandíbula inferior. Tiro de ella.

Ella forcejea, pero no grita. Se resiste, pero yo tengo más fuerza. Siento el vapor de su boca en mis ojos y me dan arcadas. Me dan tanto asco los dientes, las lenguas, la saliva. Me cuesta creer que hay gente que estudia esto porque le gusta. Lo único que me han dado mis dientes son dolor y pesadillas.

Como esta.

Siento el aire atascado en los pulmones cuando le abro la boca.

La Viole no tiene nada en los dientes. Los tiene todos, los tiene blancos. Ni siquiera los tiene gastados por el bruxismo, manchados por el café o abrasados por el sarro.

Ella aprovecha el momento de vacilación para empujarme contra el secador de manos empotrado en la pared. Yo me pego en la cabeza y el baño da vueltas.

No la veo mover los labios, pero la escucho farfullar un:

—Qué chucha…

Su voz asfixiada, apenas un susurro diciendo:

—Qué te pasa.

Cuando la enfoco de nuevo, la veo tiritar de pies a cabeza, sus ojos tan abiertos que en cualquier momento le saltan de las cuencas, verdaderas canicas. La Viole traga saliva y se lleva una mano a la cara, sobándose la mejilla como si le hubiera pegado. No le hice nada, pero perfectamente podría ir con el resto y contarles una mentira. Se me cierra la garganta sólo de pensarlo, pero qué bueno que es su palabra contra la mía, y la mía tiene más peso que la suya. Yo era el rumi del Carlos y le caía bien a todos sus amigos. Hasta a un par de hueonas del grupo me había comido.

La Viole, en cambio, no era amiga de nadie, y la mantenían ahí por una antigua lealtad que no servía para nada, porque nadie tenía el corazón para decirle que se fuera.

Lo último no sé si lo dije o lo pensé, medio aturdido entre el dolor de dientes y el nuevo moretón formándose, pulsando detrás de mi cabeza.

Cuando volví a la mesa, mi cerveza se había entibiado. Mejor así. Menos dolor. La bebí en silencio mientras hacía como que escuchaba divagar al Carlos. Luego, me uní a un juego de mesa que alguien había sacado de un estante cercano.

No miré a la Viole cuando volvió del baño.

Nos fuimos del bar antes de que cerrara el metro. Éramos un grupo de cinco personas: entre ellos, el Carlos, la Viole y yo. El resto se fue en micro y los despedimos en el paradero. Quizá también debimos habernos ido en micro y así evitar la caminata con esta hueona, pero entonces la Viole dijo que tomaba el tren en dirección contraria a nosotros, y me relajé. No quería pasar más tiempo del necesario con ella y ojalá el sentimiento fuera mutuo ahora.

No estoy orgulloso de haberla seguido al baño, pero a veces hay que asustarlas un poco para que se dejen de hueviar con uno.

Se debió asustar harto porque parece no haberle dicho nada a nadie.

Los trenes, aunque viajando en sentido contrario, pasan al mismo tiempo. Los frenos protestan al unísono y las puertas se abren al compás del otro. No suele haber mucha gente en el metro a esta hora, así que vemos al grupo en el otro andén entrando al vagón opuesto como un espejo de nosotros mismos.

El Carlos les hace muecas y gestos desde este lado —un hoyudo, se agarra el paquete. Los otros le responden. No estoy seguro de qué cosa.

Yo me quedo mirando a la Viole. No porque quiera. La loca se para enfrente mío, a dos vidrios de distancia.

Se saca algo de la boca y me muestra mi plano de relajación. Lo agita en el aire.

El tren se pone en marcha y ella se ríe.

Tiene los dientes negros.